立德树人 服务专业

——记我校三年制《大学语文》课堂

《大学语文》课程是中华优秀传统文化的重要载体,是高职院校落实 “立德树人”根本任务的重要平台,是培养学生成为一个全面发展的人的重要课程。我校三年制高职的《大学语文》课程在李文倩、陈芬两位老师的精心设计下,干货满满,活力满满,让学生充分感受到了语文学习的魅力。

《大学语文》课堂根据高职学生的特点,结合各专业人才培养方案,充分考虑语文的性质和特点,确立教学内容、教学手段和方法,组织教学实施。教材内容包含“阅读欣赏”、“口语表达”“写作技能”三个模块,共计36 个学时。

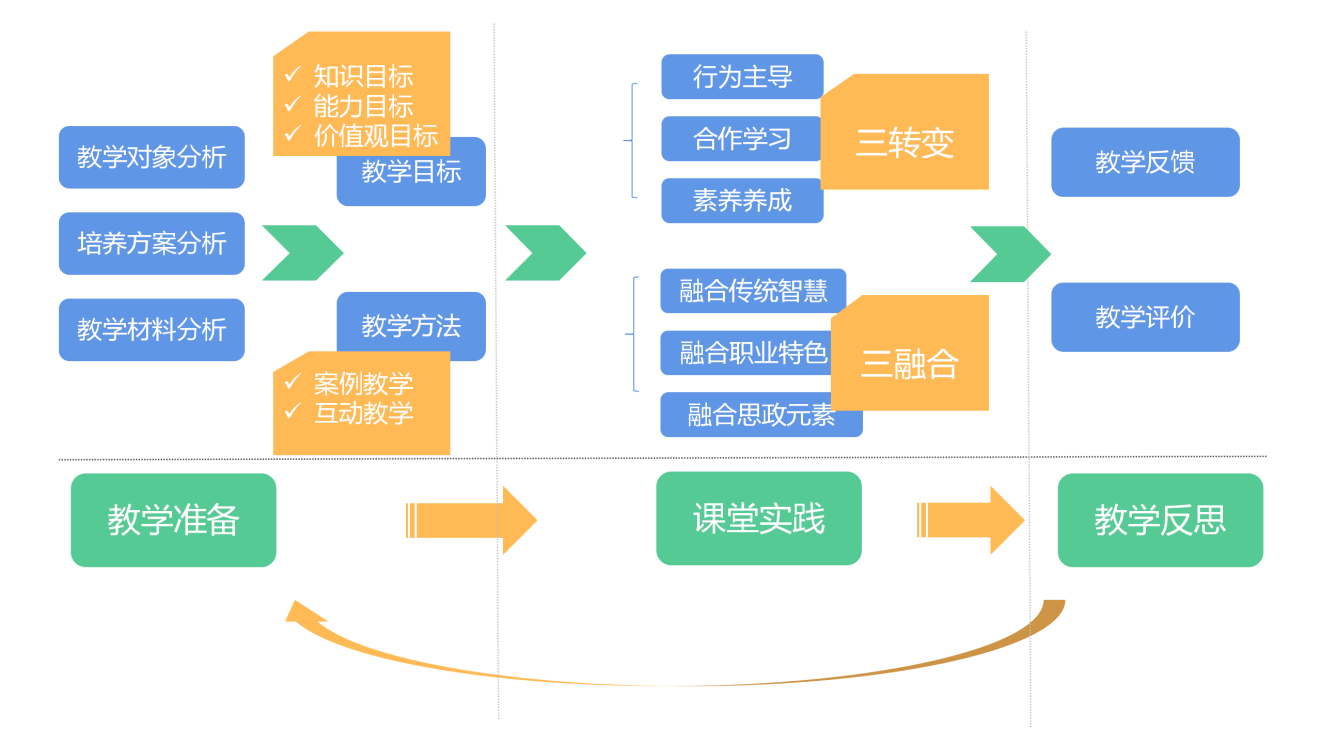

教学整体设计如下图:

图表1:教学环节闭环设计图

教学实施中,两位老师通过“三转变”“三融通”教学,强化课程教学实效,担当立德树人的使命:

“三转变”体现在:

1.注重知识转为注重素养。从“以人为本”出发,强调教书为了育人,坚持价值性和知识性相统一,教学过程不单是知识的传授,更重要的是学生情感的共鸣。

2.个体学习转为团体学习。从“认知心理学”出发,通过组建学习小组,精心创设、组织各种团队学习和活动平台,强化组员的情感联系和团队认同,给予学生充分的时间相互讨论、共同学习,促进学生发展自我意识、增强自信。

3.理论主导转为行为主导。从“行为主义”出发,以情感体验为基础,促使学生愿意分享、主动认知,最终目的就是为了让学生产生自觉、持久的内驱力和行动力。

“三融合”体现在:

1.融合传统智慧。在讲述优秀传统文化经典时融入传统人文智慧,启迪学生穿越时代领略经典文本的魅力,树立文化自信。

2.融合职业特色。依托大学语文课的工具性属性和专业课的人文素养培养需求,在公共基础课中融入职业特色,打通大学语文课和专业课的壁垒,实现“文+专”的紧密结合。

3.融合思政元素。围绕“立德树人”这个根本问题,发挥课堂作为第一主阵地的思想涵养与价值传递功能,积极挖掘授课内容的思政元素,提高学生的价值追求。

经过21、22两学年的教学实践,我校的《大学语文》教学赢得了学生的认可,取得了良好的教学效果:

1、丰富的课堂活动,活跃了课堂气氛,增强了学生参与的积极性。

“Acolssia”同学说:“老师上课跟我们互动很有课堂氛围”,“1OY6AK”的同学说:“演讲很好,我一直在认真听。”“1OYAIW”的同学说,“我体验到了与以往不同的感觉,以前的自己真的很不爱语文,而且自己对语文也没有什么兴趣,但我慢慢发现,在小组读书分享会的时候,能一起带动大家读书的氛围让我十分享受,这种短暂的感觉让我突然发现了语文的乐趣,原来当我们细细品读文章了解古人的思想的时候,我发现确实也有很多乐趣,他们人生的精彩故事告诉我们的道理是我们可以终身适用的,也非常感谢李老师在有声有绘的故事里让我们了解古人的伟大实践。”

2、课堂内容掌握更扎实、深入。

同学们纷纷表示:“课程让我学到了很多东西”;“效果非常好”;“学习到了之前从未想过的表达方式,受益匪浅。”

3、提高了学生的口语演讲、PPT演示等相关口语、态势语的表达能力。

詹建乐同学提到,通过多组同学的演讲和宣讲有了新的认知,如在演讲和宣讲时,精神面貌如何、语言表达能力、演讲和宣讲的内容是否丰富都很重要;演讲和宣讲时,要时刻关注台下同学情况,要调动同学们的聆听,提高课堂的活力。在台下的同学积极参与进来,进行交流和发言,融入演讲和宣讲的活动中。在此次宣讲过程中我学到了很多,比如说如何制作PPT,如何剪辑视频等,让我收获满满,提高了个人的能力,和临场发挥的能力。“1OY3LQ”说:演讲者……应该与观众共情,时刻关注着观众。

4、通过课程学习,激发了学生对课程,对学习态度,对职业专业,甚至对中国传统文化、对人生的重新认识和热爱。

“fine”同学说:通过案例讲解如何在现实中拒绝别人,对我们的日常生活很有帮助;徐梦悦说:“只有创造之花才有永开不败的美丽,观点表述的创新是演讲生命力的源泉”,“口语表达活动中的互动,使我们认识到我们都要有一颗同理心,有换位思考的意识”。护理专业的“杨”同学说:“有时,患者对护理人员的拒绝心存不满,并非完全是出于护理人员拒绝他们,而更多是护理人员拒绝的语言和方式触犯了他做人的尊严,从而导致心中的不快和对立。因此,无论采用什么方式拒绝,都必须以减少患者不悦和失望、寻求其谅解和认同为基本原则。”“仓婕”说“从古人那边也学到了很多技巧,越来越感觉到中国文化的博大精深。”

(图 文 李文倩)